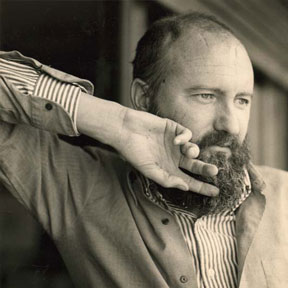

Manuel Millares Sall, más conocido como Manolo Millares, fue un pintor y grabador canario del siglo XX, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1926 y fallecido en Madrid el 14 de agosto de 1972.

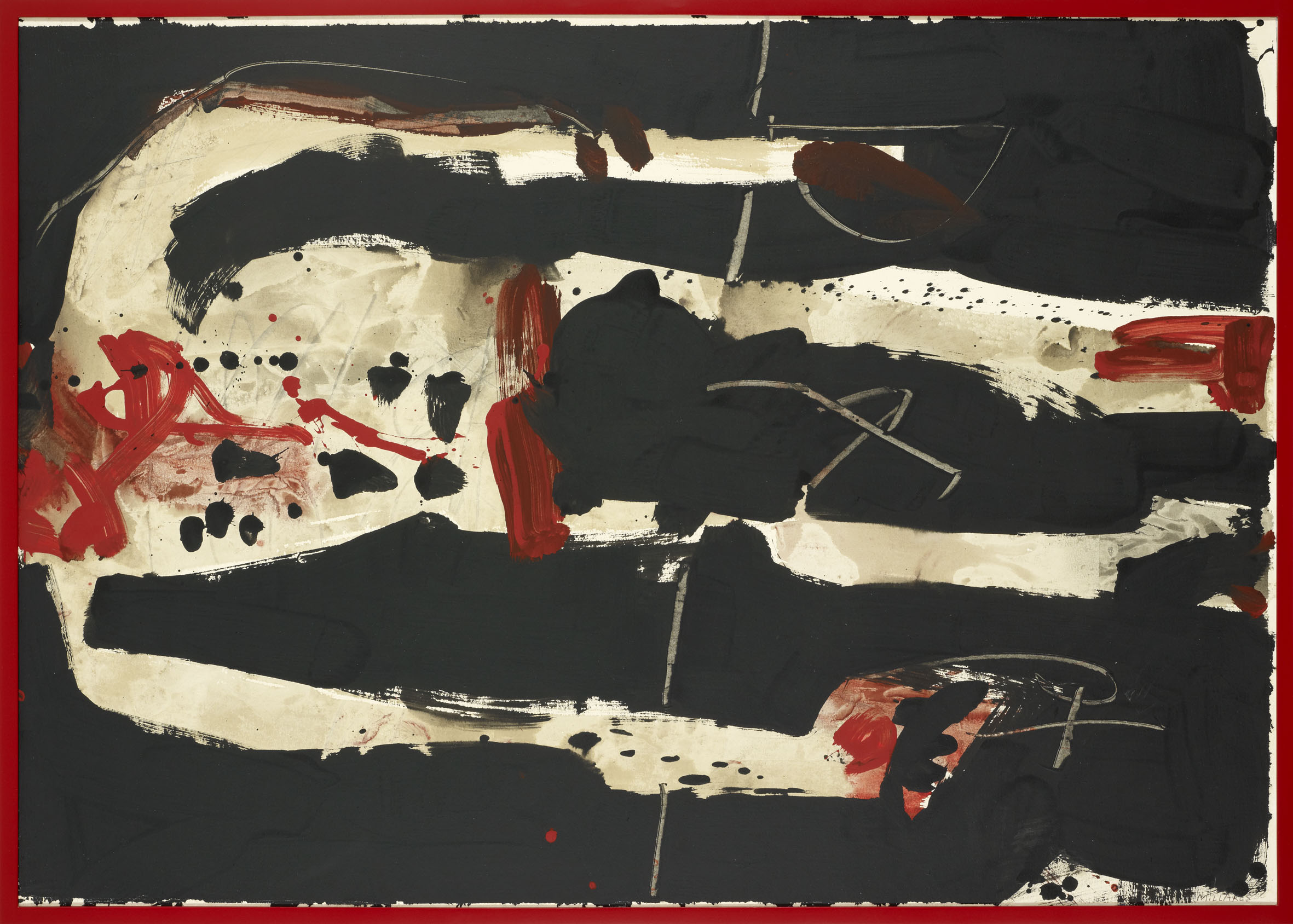

Cofundador del Grupo El Paso en 1957, en sus inicios pintó paisajes, cuadros de figuras y autorretratos cuyo estilo recuerda a los de Van Gogh. Desde 1949 se dedica a la pintura abstracta. Realizaba sus obras con sacos agujereados, tela de arpillera y cuerdas en las que pegaba objetos sacados de la basura. Los materiales citados eran luego cubiertos con capas chorreantes de pintura.

Manuel Millares Sall era el sexto hijo de Juan Millares Carló, poeta, dibujante y catedrático de instituto, y de Dolores Sall Bravo de Laguna, pianista.1 Residentes en la playa de Las Canteras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tras él nacerían sus dos hermanas y otro hermano. Entre 1936 y 1938 la familia Millares vive en Arrecife (Lanzarote), realizando entonces sus primeros dibujos de la naturaleza.

En 1938 la familia regresa a Gran Canaria entablando amistad con los artistas Felo Monzón y Martín Chirino. En esos años Manolo lee la Historia General de Canarias, obra de su bisabuelo Agustín Millares Torres, y realiza dos revistas artesanales junto a sus hermanos y Felo Monzón: “Racha” y “Viento y marea”. En 1942 conoce a Ventura Doreste y participa en sus primeras exposiciones colectivas que tienen lugar en el Gabinete Literario y en el Club P.A.L.A., en Las Palmas de Gran Canaria. En 1945 realiza en esta ciudad su primera exposición individual: una exposición de acuarelas en el Círculo Mercantil.

.jpg)

En estos años, Millares cita varias lecturas fundamentales: Memorias de un vendedor de cuadros de Ambroise Vollard, Picasso antes de Picasso de Alexandre Cirici Pellicer y The Secret Life of Salvador Dali. También la lectura de “Universalismo Constructivo” de Torres García.

El Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria es el lugar en el que se presenta su segunda exposición individual en 1947, año en el que Millares lee numerosos textos vinculados al Surrealismo, a la par que publica dos retratos, de Ángel Johan y Ventura Doreste, en la “Antología Cercada”.

En 1948 expone individualmente en el Museo Canario, lugar fundamental en el devenir artístico de Millares. El pintor atraviesa una etapa de influencia surrealista, con ecos dalinianos, mostrada en su “Exposición Superrealista” del Museo Canario. En las obras de esta época a veces incluye poemas de sus hermanos Agustín y José María Millares Sall y de Ventura Doreste. Este año hará un intento de viajar a Madrid.

Participa en 1949 en la fundación de la revista “Planas de Poesía” junto a Agustín y José María Millares Sall. Ilustra, este mismo año, los cuadernos Liverpool y Ronda de Luces de José María Millares Sall y Smoking Room de Alonso Quesada. Todo ello coincide con su exposición individual en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Derivado del interés por la cultura canaria aborigen, en 1950 su estilo pictórico muestra diversas tentativas de tipo constructivista y pinturas en las que es clara la influencia aborigen. Millares se convertirá, también 1950, en el principal impulsor del grupo LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo), siendo, a la par, director de la colección de monografías de arte “Los Arqueros”, que publicará cuatro números. La primera exposición tiene lugar en el Museo Canario, entre los meses de enero y febrero, bajo el título Exposición de Arte Contemporáneo. En esta exposición Millares muestra algunas “pinturas guanches”, así como proyectos de pinturas murales bajo el título Canto a los Trabajadores y Canto a las Ciudades. Este mismo año, 1950, tiene lugar la segunda muestra de LADAC bajo el título: II Exposición de Arte Contemporáneo, esta vez celebrada en el Club de Universitarios de Las Palmas de Gran Canaria. En este catálogo, no figurando aún el nombre del grupo, figura su símbolo: unos arqueros de una cueva levantina. Con ocasión de la exposición primera de LADAC se organiza un ciclo de conferencias, en siete veladas, en la que intervienen críticos de arte, poetas y músicos.

La I Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid en el otoño de 1951, supone el encuentro definitivo de la obra de Manolo Millares con la realidad artística contemporánea de aquellas fechas. A esta Bienal presenta Millares una obra realizada el mismo año en Las Palmas: Aborigen Nº 1 obra fundamental en la producción del artista, calificada por la crítica como una de las obras capitales de la producción abstracta en España desde 1939.

En este año 1951, Millares realiza, dentro de su producción más constructivista, su primera exposición en la Península Ibérica, en las Galerías Jardín de Barcelona (Catalunya). Este año comienza su ciclo de Pictografías Canarias, anunciado ya en obras del año anterior. Estas pinturas, de evidente filiación onírica y surreal, con una honda evocación de las pintaderas canarias, las realizará el artista hasta mediada la década de los cincuenta.

Con texto de Enrique Azcoaga, Millares publica (1951) El hombre de la pipa, ejemplar de “Plana de Poesía”, en el que el artista realiza once dibujos. Este mismo año se muestra en el Museo Canario una exposición del grupo Lais de Barcelona. Con esta ocasión en el catálogo se publica un texto, firmado por LADAC, habitualmente atribuido a Millares, en el que el artista reivindica la obra de Tàpies, Modest Cuixart y Planasdurá. Se publica un folleto, titulado “LADAC”, en el que se establece la relación definitiva de artistas de este grupo, que incluye a Plácido Fleitas, Juan Ismael, Manolo Millares y Felo Monzón.2 En 1952 se celebra la “IV Exposición de Arte Contemporáneo”, que LADAC organiza en el Museo Canario.

Viaja a la península, por primera vez, en 1953, con ocasión del Congreso de Arte Abstracto de Santander. Entre otras muchas exposiciones en las que participa en 1953, es invitado al “Décimo Salón de los Once”, presentando su cuadro, del ciclo de Pictografías, “Aborigen de Balos” (1952).En octubre de ese año se casa con Elvireta Escobio, miembro también del grupo LADAC.

En 1954 expone en la Galería Buchholz de Madrid, publicándose un catálogo con texto de Juan Antonio Gaya Nuño. A la par, participa en la “II Bienal Hispanoamericana de Arte”, celebrada en mayo de este año en La Habana. A ella presenta tres obras pertenecientes, también, a su ciclo de Pictografías: “Aborigen de los Guayres” (1951), “Aborigen de Balos” (1953) y “Pintura Canaria” (1953).

En 1955, Manolo Millares realiza su definitivo viaje a la península. Viaja en un barco junto a Martín Chirino, Manuel Padorno y Alejandro Reino. Ilustra el libro “Oí crecer las palomas” de Padorno. También este año realiza su primer viaje a París, con motivo de su exposición de dibujos en la Librairie Cairel de esa ciudad, propiedad de Tomás Seral.

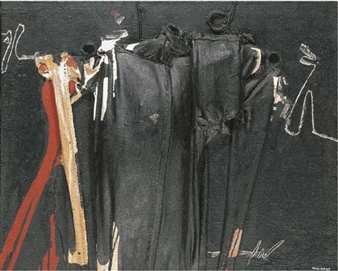

Obras anunciadas desde 1952, sus Muros, ocupan, entre 1955 y 1956, gran parte de su producción pictórica. Se trata de pinturas en las que, desde una esencia constructiva, el artista hace convivir dibujos sígnicos (anclas, escrituras inventadas y signos) con elementos procedentes de la realidad natural, principalmente de mineral: tierras, cerámicas y teselas, pero también maderas. La evolución de estos Muros se produce en el momento en que el artista horada algunos de sus lienzos creando espacios vacíos que anunciarán gran parte de sus trabajos de arpillera de los sesenta, y apareciendo el diálogo construcción-destrucción fundamental en la producción del artista.

En 1956 los “Muros” de Millares evolucionan hacia dos ciclos pictóricos próximos, a veces fundidos. Se trata de sus composiciones “con dimensión perdida” y “con texturas armónicas”. Este conjunto de trabajos supone una honda investigación matérica, de esencia despojada, y lleva al artista al descubrimiento de las posibilidades de la arpillera. En palabras del artista, en 1956: “Lo insólito que me aguarda en la dimensión perdida de una burda arpillera encuentra su único paralelo en lo oscuro e inatrapable de lo desconocido”. Sobre el término “dimensión perdida” escribía también el artista: “No admito la tercera dimensión ficticia, óptica, pero sí una dimensión auténtica, material. Es lo que yo llamo ‘dimensión perdida’, porque su fondo es real y, en consecuencia, no rompe la frontalidad mural”.

El “I Salón Nacional de Arte No Figurativo”, celebrado en Valencia en la segunda quincena de mayo de 1956 y organizado por José Luis Fernández del Amo, director del Museo Español de Arte Contemporáneo y el crítico Vicente Aguilera Cerni, recibe el incondicional apoyo de Manolo Millares.

1957, año crucial en el arte contemporáneo español, supone varios hechos relevantes en la obra de Manolo Millares: inicia sus obras, por lo general con título numerado, sobre arpillera y, por otro lado, es el año de creación del Grupo El Paso, en el que la presencia de Millares, desde sus primeros manifiestos, es fundamental. Aparece la monografía de Vicente Aguilera Cerni, publicada por “El Paso”, dedicada a Millares. Este año expone en el Ateneo de Madrid. A la par, diez de sus obras son presentadas, junto a esculturas de Jorge Oteiza, en la “IV Bienal do Museu de Arte Moderna”, celebrada en el Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre septiembre y diciembre de 1957. El MOMA de Nueva York adquiere en dicha Bienal el “Cuadro 9” (1957).

En 1959 entra en contacto con quienes van a ser sus galeristas habituales: Daniel Cordier, que presentará habitualmente su obra, individualmente, en París (1961) y Fráncfort (1960) y Pierre Matisse (1960, 1965, 1974 y 1987), en Nueva York. En 1961 nace su hija Eva.

En 1962, se publica la histórica monografía de José Ayllón sobre Millares. Ésta, junto al libro escrito por José-Augusto França: Millares, publicado en 1977 por La Polígrafa, pueden considerarse dos de las obras capitales para comprender el universo creador de Millares. 1962 es también el año en el que la Tate Gallery adquiere el Cuadro 150 (1961). La obra de Manolo Millares estaría representada, en la década de los sesenta ya, en los más importantes museos de arte contemporáneo del mundo.

En marzo de 1963 Millares colabora, junto a otros cinco artistas (Manrique, Rivera, Rueda, Sempere y Pablo Serrano) en la realización de un escaparate en los grandes almacenes de “El Corte Inglés” en la calle Preciados de Madrid. Millares compone un escaparate repleto de vacíos bidones de alquitrán y alpargatas. En 1964 se convierte en uno de los primeros pintores que adquiere casa en Cuenca, trabando amistad con Fernando Zóbel y asistiendo a la inauguración del Museo de Arte Abstracto Español, de esta ciudad, del 30 de junio de 1966. Con este museo realizará varias ediciones gráficas. Se vincula a la recién creada galería Juana Mordó de Madrid (1964), a la par que traba amistad con Alberto Greco, con quien trabajará, ocasionalmente, en conjunto. Millares realiza este 1964 sus llamados “Artefactos al 25”, iniciados en los sesenta, conjunto de objetos tridimensionales, construidos principalmente con arpillera y madera, tres de los que expondrá, en mayo de 1965, en la galería Edurne de Madrid. Desde ese año colabora habitualmente con el Grupo ZAJ.

Desde 1964 colabora en todos los números de la revista Millares, en colaboración con sus hermanos los poetas José María y Agustín y la pintora Jane Millares Sall. Ahí se publica por primera vez su poema “Cuadro sin número”. La muerte de su padre en 1965 le produce una honda conmoción; a él está dedicada la carpeta de serigrafías “Mutilados de paz” con un poema de Rafael Alberti y la dedicatoria: “A mi padre, primer mutilado de paz que conocí”.

Las exposiciones de Manolo Millares en la década de los sesenta se suceden. Entre otras destacan las celebradas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1964 y en el Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro un año después. En España, durante la década de los sesenta, y hasta su fallecimiento en 1972, su obra se pudo ver, entre 1960 y 1973 en Madrid (1962, 1963, 1967 y 1970), Santander (1967), Sevilla (1968) y Valencia (1970). En 1971 nace su hija Coro.

La producción de Manolo Millares entre 1960 y 1972, utiliza la arpillera como elemento fundamental de la composición. Además de la arpillera realiza dibujos, escenografías, diseño de alfombras, cerámica, grabados y libros ilustrados. Los colores blanco, negro y rojo se convierten en esenciales en su obra. La arpillera, que en los primeros cuadros de los sesenta permanece en muchos casos en su estado más puro, atraviesa, en la evolución del artista, diversos momentos en los que el lenguaje artístico deviene más torturado (véase su serie de “Homúnculos” anunciada con su Cuadro 39 de 1958), otrora más lírico (la serie de “Humboldt en el Orinoco”, realizada mediada la década de los 60), en ocasiones gestual (en sus obras en las que incorpora frenéticas escrituras inventadas en sus lienzos), hasta llegar a su momento final, lo que França llamó “la victoria del blanco”, en el que las composiciones alcanzan un grado de depuración hasta esa fecha (años setenta) no vistos en la producción de Millares (sus “Antropofaunas” o “Neanderthalios”). Los cuadros de esta última parte de su producción se verían en su última exposición en vida, la celebrada en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, entre el 23 de noviembre de 1971 y el 9 de enero de 1972.

Un lunes, 14 de agosto, de 1972, fallece Manolo Millares. Tras él, se evocaban sus palabras, publicadas en 1971 en Memoria de una excavación urbana (Fragmento de un diario) y otros escritos: Los ojos cerrados, escurrido el cuerpo, cubierto el cuerpo de otra vida sin sol y sin ojos, lo tengo presente, y decían que era sano, hombre fuerte sietevidas, yo, puro entierro por cualquier paraje de no sé qué tiempo.

Tras su fallecimiento se sucedieron exposiciones individuales de carácter retrospectivo. Entre ellas destacan las celebradas en Madrid (1973 y 1992), Bielefeld (1992), Las Palmas de Gran Canaria (1992) y Santiago de Compostela (1998).

En 2004, la Fundación Azcona, junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, publica el catálogo razonado de pinturas, escrito por Alfonso de la Torre, que documenta la mayoría de obras realizadas por el artista.

En la obra de Millares pueden distinguirse dos grandes épocas: la primera abarca desde el comienzo de su trabajo hasta 1955 y la segunda, se inicia ese año y concluye con su muerte. El cambio fundamental se produce en torno a la utilización de la arpillera, en 1955:

Las obras más importantes de la primera etapa son las pictografías canarias. Son el resultado de su interés por el Surrealismo y por el mundo de la arqueología, por las raíces profundas de las culturas desaparecidas y por el pasado guanche de los habitantes de la isla. Se servirá de los dibujos geométricos de los aborígenes de Gran Canaria y de los signos rupestres del Barranco de Balos.

Millares empieza a utilizar las arpilleras, aquí son todavía un elemento que añade a la superficie del cuadro junto con otros materiales como arena, cerámica o madera. La arpillera es una evocación de las telas con las que se envolvían las momias guanches, descubiertas por el pintor en el Museo Canario.

El pintor Antonio López participará en un curso de verano en Málaga que analizará el taller del artista

Este curso de verano está diseñado para "analizar los enigmas sobre el espacio mágico y desconocido que es el estudio o atelier del artista", ha explicado Lebrero. De esta forma, la actividad está dirigida a historiadores del arte, estudiantes, antropólogos, expertos en comunicación o, en definitiva, el público universitario que quiere saber más de cómo se gestan las obras de arte y cómo se produce la cultura. Así, el Museo Picasso recibirá a artistas de reconocido prestigio como el ...

Leer mas: http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-pintor-antonio-lopez-participara-curso-verano-malaga-analizara-taller-artista-20170830130907.html

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Este curso de verano está diseñado para "analizar los enigmas sobre el espacio mágico y desconocido que es el estudio o atelier del artista", ha explicado Lebrero. De esta forma, la actividad está dirigida a historiadores del arte, estudiantes, antropólogos, expertos en comunicación o, en definitiva, el público universitario que quiere saber más de cómo se gestan las obras de arte y cómo se produce la cultura. Así, el Museo Picasso recibirá a artistas de reconocido prestigio como el ...

Leer mas: http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-pintor-antonio-lopez-participara-curso-verano-malaga-analizara-taller-artista-20170830130907.html

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.